为响应国家科普进乡村号召,贵州大学化学与化工学院“化Young齐心”乡村科普实践团队于2025年7月1日至7日,深入松桃苗族自治县普觉镇和大路镇,围绕“化学启蒙·科学进乡村”主题,开展暑期“三下乡”社会实践活动。团队走进中小学与幼儿园,搭建流动实验课堂,将实验台搬入村寨教室,让科学教育真正实现“看得见、学得懂、动得了”。

此次实践聚焦乡村青少年科学教育资源薄弱、农村居民生活化学知识缺乏等问题,首次探索构建“幼儿启蒙—中学拓展—村寨普及”的三级乡村科普课堂体系。志愿者以贴近生活、强调互动的小实验为载体,将科学知识送入校园与家庭,激发乡村儿童科学兴趣,为乡村教育振兴注入青春动能。活动获得当地政府、学校、村委、家长和驻村干部一致好评,普觉镇宣传部门于7月9日专题推送,社会反响热烈。

打造乡村“化学嘉年华”:实验台走进普觉镇中学

在普觉镇中学,团队将校园操场打造为“化学嘉年华”科普集市,设置“知识科普区”和“实验体验区”两个功能区。志愿者围绕紫甘蓝显色、过氧化氢杀菌、小苏打中和等生活化学现象,通过实物展示、图文讲解、互动问答等形式,引导800余名学生认识“化学就在我们身边”。

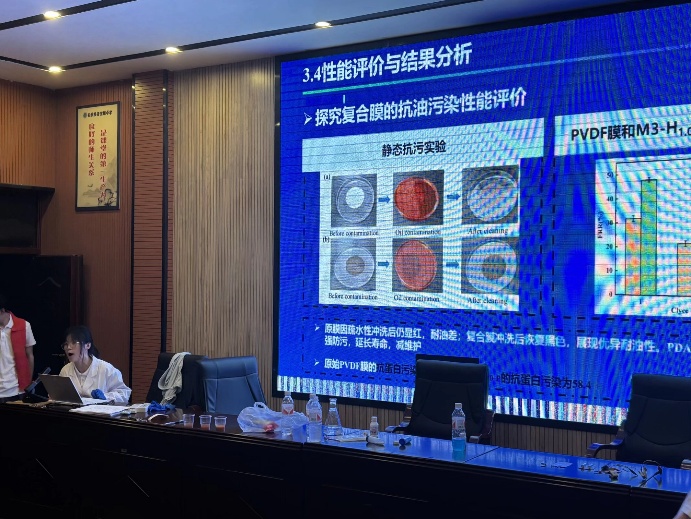

“实验体验区”尤受学生欢迎。志愿者手把手指导学生完成泡腾火箭、自动吹气球、紫甘蓝变色、火山喷发等趣味实验,既介绍基本化学原理,也强调实验安全与环保常识。晚间两场“科学讲堂”座无虚席,团队展示了自主研发的空气净化器、可降解膜、实验室电解设备等原创科技成果,师生踊跃提问互动。部分学生将实验过程和体会记录在“科学笔记卡”中,并课后交流心得,展现出浓厚的探究热情。

普觉镇中学校长表示,实验器材便携、内容贴近生活、课堂氛围活跃,为乡村学校探索创新实践教学模式提供了宝贵经验。

普觉镇中学校长在总结时表示,实验器材安全便携、实验项目易于操作、课堂氛围活跃热烈,“为乡村学校创新实践教学提供了可复制的模式”。

流动实验课堂进村寨:在田间地头播撒科学种子

7月5日至6日,团队将“流动实验课堂”带入姜家洞村、西门坎村平坝组、西门坎村委会及大路镇和平村,面向村民和儿童开展科普宣传与互动实验,累计服务200余人次,发放《生活里的化学》宣传册及定制“科学蒲扇”600余份。

活动围绕农村常见化学安全问题开展,如“油锅起火如何处理”“水银温度计破损应对”“洁厕灵与漂白剂是否可混用”等,通过情景模拟与互动问答,用通俗语言讲解科学知识在生活中的应用。紫甘蓝变色、CO₂吹气球、火焰掌、变色魔术等实验吸引大量村民参与,孩子们在志愿者引导下亲手完成实验,村民也积极提问,现场讨论热烈。

“以前说起化学,大家只想到危险。现在才知道,化学既实用又能理解,孩子们学得也特别认真。”一位村干部在现场说道。

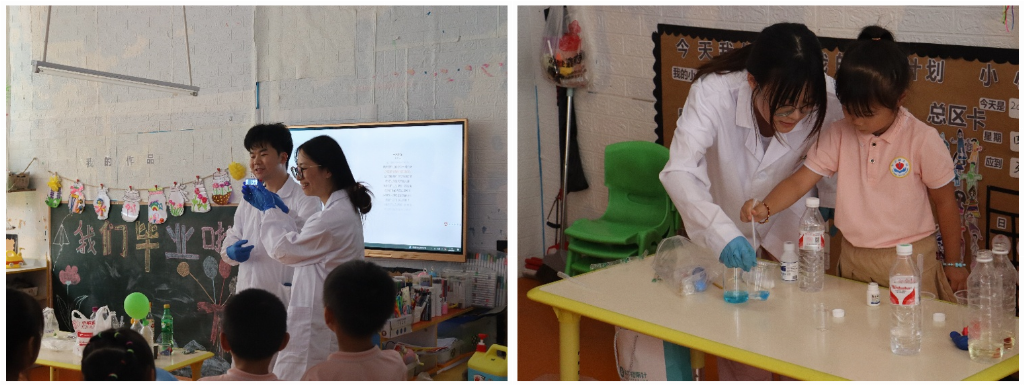

幼儿园专场活动:从童年播下科学的种子

在宇文艺术幼儿园,团队特别设计面向学龄前儿童的“化学启蒙嘉年华”,以绘本导入、互动等方式,结合颜色变化、气泡魔法、水变蓝等视觉冲击力强的小实验,引导孩子初步认识科学现象。不少幼儿在志愿者协助下完成自己的小实验,现场充满欢笑与掌声。

地方肯定与社会反响:乡村科普需求旺盛

普觉镇人民政府对志愿团队给予高度肯定,并于7月9日在镇政府官方微信公众号发布专题文章进行推广,24小时内阅读量突破500。团队还收到来自多个村委会和教育单位的7封感谢信,以及普觉镇中学出具的推荐信,进一步印证了活动的社会影响力与群众认可度。

当地村委干部、教师和家长纷纷表达感谢:“这样的活动是我们村里的第一次,不仅学生喜欢,家长也学到了实用知识。”贵州大学驻和平村第一书记徐平伟老师评价道:“活动形式朴素却极具吸引力,专业所学终于真正落到乡村泥土里,科学的火种将在这里长燃。”

构建“幼儿—中学—村寨”三级科普闭环,服务乡村教育振兴

据统计,团队7天内累计开展活动10余场,服务人次超过1000,覆盖2个乡镇、3个村、1所中学和1所幼儿园。实践团队还与地方学校、村委达成初步共识,将部分实验箱、宣传材料与操作指南留存当地,并计划于寒假开展回访活动。

团队负责人表示,未来将进一步探索可持续的乡村科学教育机制,围绕“幼儿启蒙—中学拓展—村寨普及”三级闭环,不断推进科学教育下沉乡村,为提升全民科学素养、服务乡村振兴贡献青春智慧。

此次“三下乡”不仅在苗乡播撒下科学种子,更展现出贵州大学青年学子扎根专业、服务基层的责任担当。团队将持续探索“教育+科普+服务”融合路径,为新时代科普事业贡献青春力量。

(通讯:贵州大学高慧)